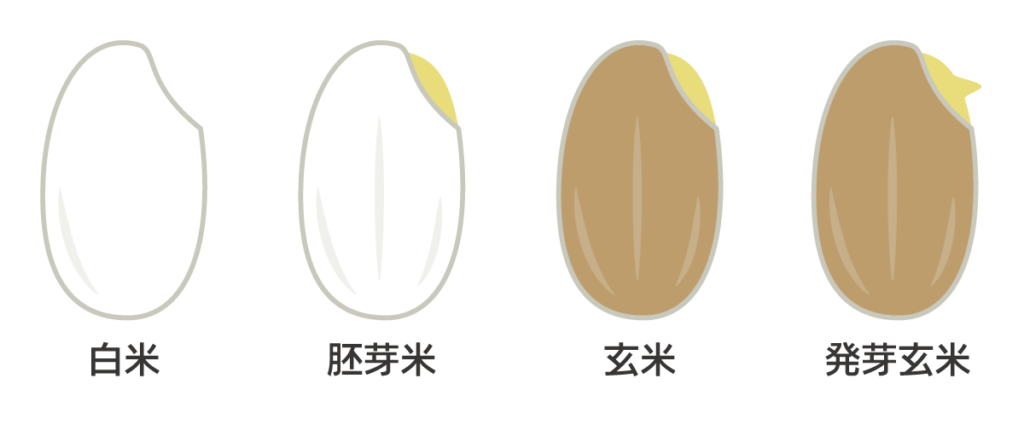

【げんまるくんの豆知識】発芽玄米の特徴

発芽玄米とは、わずかに発芽して、芽を出した状態の玄米のことです。季節や品種によっても異なりますが、半日~1日程度浸水させることで玄米を発芽させてつくられます。発芽するときには、植物が成長するために使われる栄養素が凝縮されるとともに新たな栄養素が生み出され、栄養価が高まった状態になるといわれています。

加えて、玄米が発芽する過程で、発芽がしやすいように糠層が柔らかくなると共に、デンプンがブドウ糖に分解されることで、硬い玄米の外側が柔らかく、そして消化効率がよくなります。

数時間の浸水が必要といわれる玄米と異なり、白米と同じように炊飯ができたり、炊き上がった発芽玄米が玄米に比べて白米に近く柔らかい食感で食べることができたり、消化吸収効率が上がることも、発芽による恩恵といえます。

発芽玄米とは、かんたんにいうと玄米の栄養をより効率よく、白米に近い柔らかさでおいしくいただけるお米といえます。

※玄米が発芽することで増加又は作り出される栄養素の一例

GABA(γ-アミノ酪酸)

約15倍

ビタミンB群の一種で、脳内神経物質の1つとしても知られ、緊張やストレスなどを和らげるとともに、興奮を鎮める働きや、睡眠の質を高めたり、高い血圧を抑える働きを持つといわれています。

γ-オリザノール

約2倍

糠に含まれる成分で、コレステロールの吸収を抑えたり、脂質異常や脳機能・更年期障害・自律神経機能の改善にも効果が期待される抗酸化物質です。

オレイン酸

オリーブオイルに多く含まれることでも知られる不飽和脂肪酸の一種で、悪玉コレステロールを減らす働きを持った安定性に優れた脂肪酸です。

ブドウ糖

生きていく上で必要なエネルギー源の一種で、ビタミンB 群などと一緒に摂ることで脳のエネルギー源として働きます。通常、玄米や精白米にはほとんど含まれておらず、お米に含まれるデンプンを消化吸収してブドウ糖へ分解しますが、発芽玄米は発芽する過程でデンプンの一部がブドウ糖へ分解されます。

フィチン酸

玄米に多く含まれる抗酸化物質としても知られるフィチン酸は、抗がん作用などを持っていることが知られる一方、ミネラルの吸収を阻害する働きもあり、敬遠される場合もあります。発芽玄米ではこのフィチン酸が体内にカルシウムに次いで多く存在するミネラルであるリンと、神経細胞を正常に保つ働きを持つビタミンB群の一種としても知られるイノシトールに分解されて存在します。

関連記事

げんまるくん公式Instagram

げんまるくん公式Instagram げんまるくん公式Twitter

げんまるくん公式Twitter